なかなか本題の「フライス作業ができるボール盤」が進まずすみません。

少し前の作業中(X軸,のリニアスライドの調整に難航)にデジタルノギスを追加購入したのですが、それがハズレ品でショックを受けてしまいました。(泣)

とは言っても、Amazonで安価なノギスをチョイスした自分が悪いのですが・・・。

格安ノギスはどれも同じように見えます

こちらが追加購入したデジタルノギスです。 写真のハズレの方です。

(写真ではほぼ同じ製品に見えますね。)

商品名は「ステンレス製 フルメタル デジタルノギス 150㎜」 購入価格は2300円。

ステンレス製ノギスでは割と安価な方かと思います。

「当たり」は以前(2022年)購入したデジタルノギスですが、購入履歴から検索すると販売ページが表示されませんので「販売価格」や「販売者」などは分かりません。

僅かな記憶をたどると・・・販売価格は2千円台後半、3000円以下だったはず。

安価な割にキレイな作りで結構気に入っていたのでほぼ同じ形状のモノを再購入したのですが、今回はハズレ品。(笑)

手に取ったとたん「購入しなおそうかな・・・」と思うくらいでした。

加工精度がイマイチ

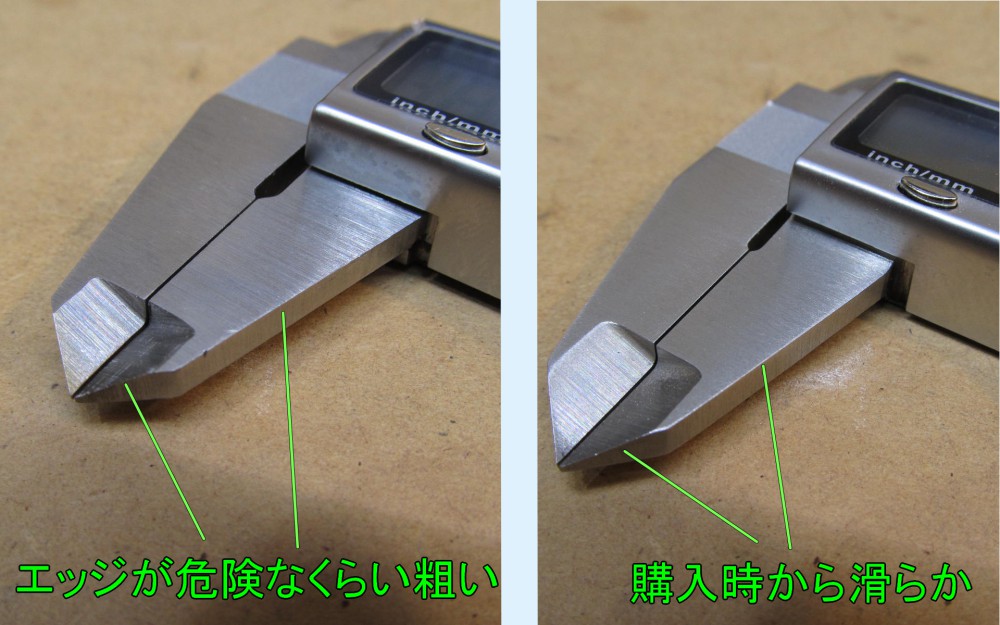

これまた写真では分かりにくいのですが、金属部分の加工が粗いんですよ、ハズレ品は。

本当に強くこすったら手が切れそうです。 ヤスリで丸めておきました。

メーカーの加工機械の精度が低いのか、粗い回転工具を使って加工したままで良しとしているのか、「回転砥石を使ったカッターでステンレスを切断した断面」と同じような加工面でした。

また、このジョー部分(対象物はさむところ)の左右の長さ(先端の斜め加工)も揃っていませんでした。 もちろん自分で修正です。(笑)

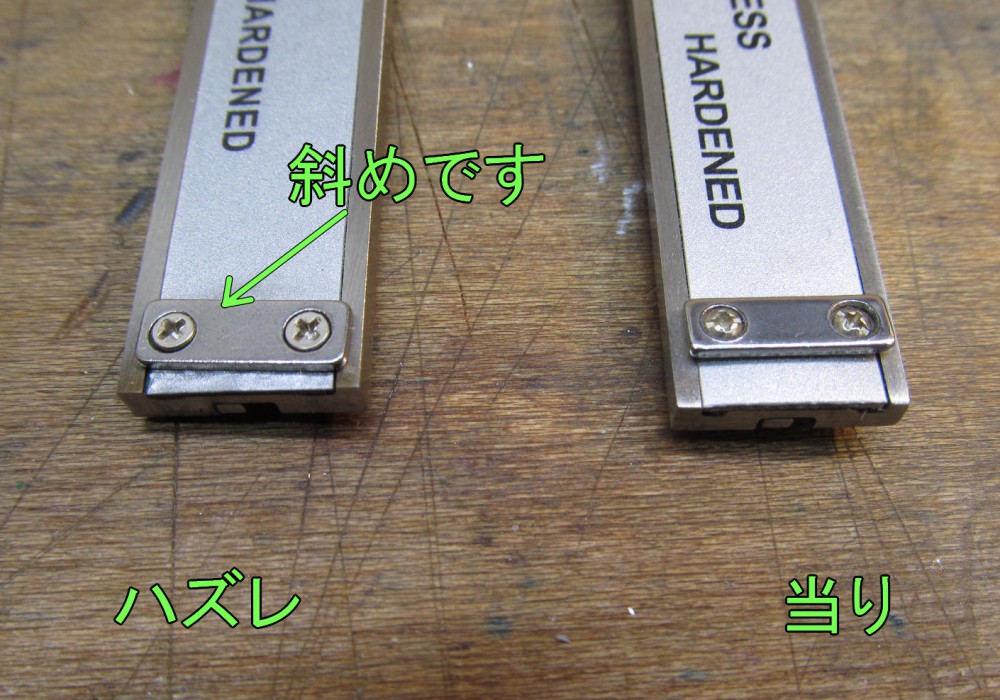

さらに、深さを測るデプスバー側もなんともテキトウな作り。

固定金具も斜めにネジ止めされています。 流れ作業&手作業で穴あけしているかのようです。

この全体的に粗い作りをみてがっかりしてしまいました。 これは日本製を買い直すべきか・・・。

改良しようとさらに悪化

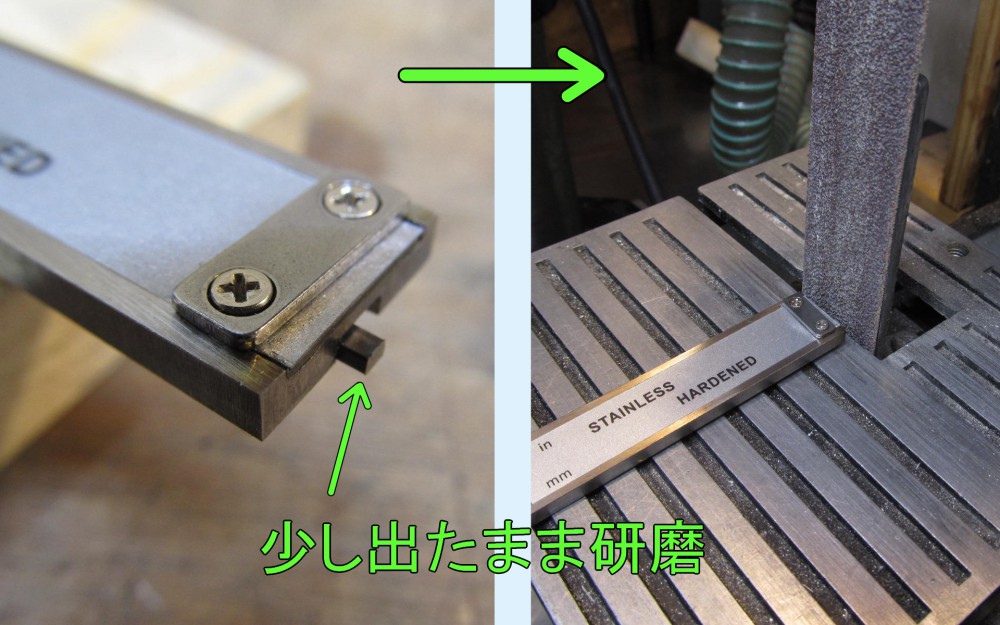

デプスバー側の加工面も粗かったんで、ベルトサンダーで整えようと欲を出したら、今度は私が「さらに粗い加工」をしてしまいまいた。

写真の様に少しデプスバーが出っ張ったままベルトサンダーで研磨してしまったんです。

軽く触れてしまっただけなのですが細いバーです。 あっと言う間に削れてしまい、短くなりすぎて0㎜地点に戻すとデプスバーが引っ込んでしまうことに。

「このデジタルノギス、元々作りも粗いしデプスバーも凹んでしまったし・・・これを手間暇かけて直すより買い直しが得策かな・・」と半ばあきらめモードです。

まあ捨てる前に分解してみましょう。

デプスバーは溶接しなおし

分解まで手をかけてしまうと・・・だんだんDIY魂が発動。 これを直さず買い直すなんてあり得ん!

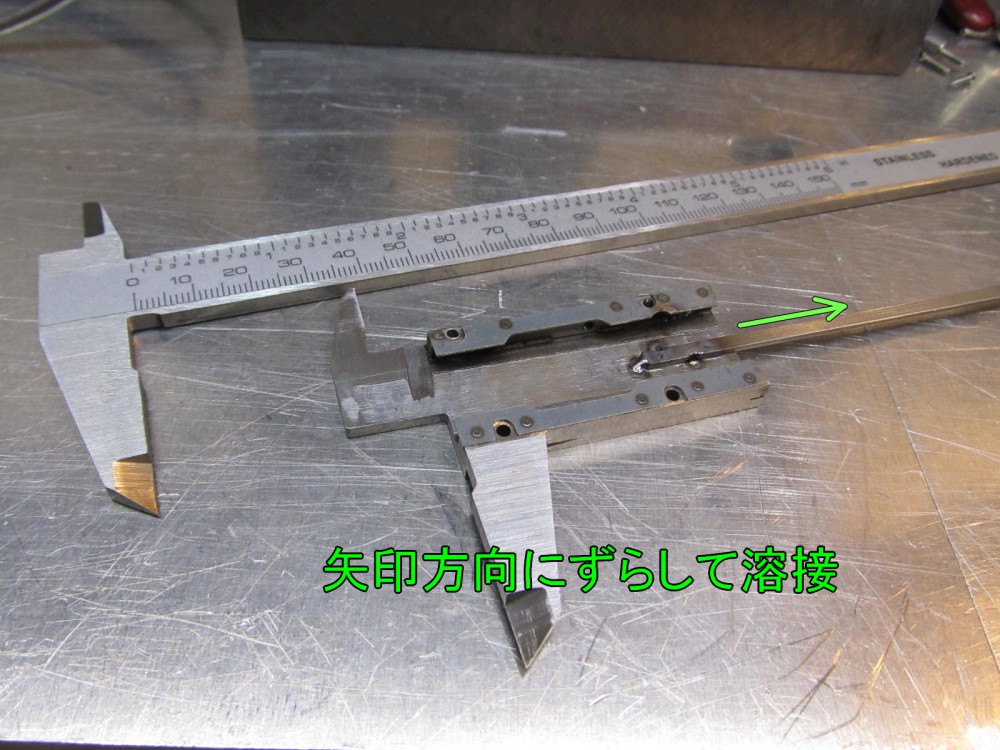

デプスバーはスポット溶接されていましたので外して再度溶接し直しです。

ちょっと見にくい写真ですが、TIG溶接で3点ほど固定しています。 これでジョー(挟むところ)が閉じた状態(0㎜地点)でデプスバーがちょっと出っ張った状態になりました。

再度、削り過ぎに気を付けながらデプスバーをノギスのお尻と同一面になるよう研磨し復活。

デジタルノギスのしくみ

しくみといっても私には説明できません。ただ中身はこんな風になっているんだ~と写真でお見せするだけです。

歯車でも入っているのかと思ったら全然違いました。 ← なんとも幼稚な発想ですね。(笑)

開けてビックリ!いったいどういう仕組みで計測しているのか全く分かりません。

ちょっと検索してみるとなーんとなく分かりました。

どうやら・・・、

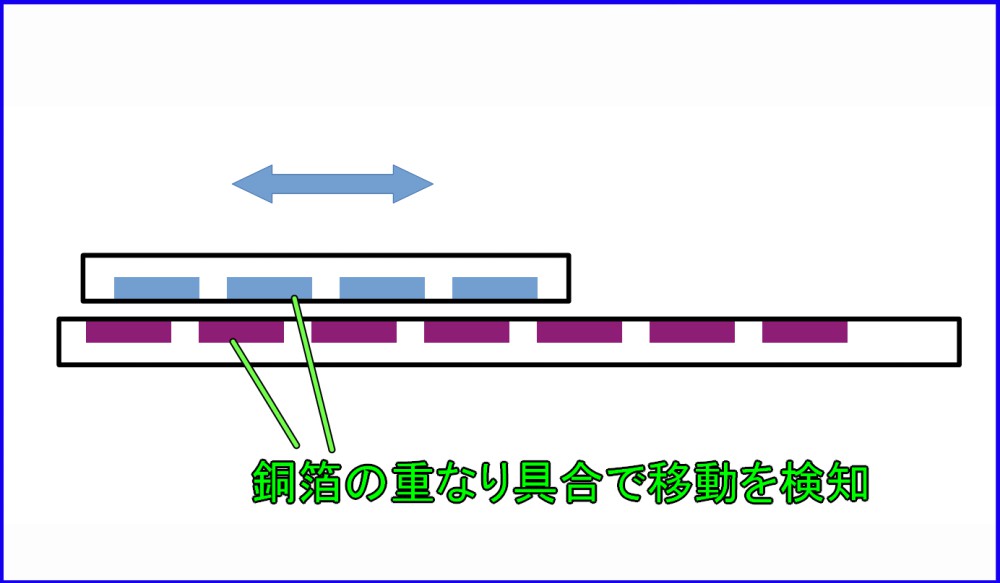

写真の「緑色の基板側の銅箔」と「ノギス本体の文字盤の下に隠されている銅箔」の重なり具合で移動量を計測しているようです。

こんなイメージです。

私は、ざっくりと「銅箔の重なる面積により変化する静電容量を検出して移動量に換算している」と理解したのですが、専門家からは「ちょっと違うんだよな~」なんて指摘が入るかも。(笑)

計測精精度

この検出部分の電子的精度=計測精度となるのでノギス本体(ステンレスの摺動部分)のガタが無ければどの製品でもあまり差がないと思われます。

実際、ハズレ品も当たり品も同じ対象物を計ったらほぼ同じ値を示します。

何度計測しても両者の差は0.01㎜でした。 私レベルの工作では十分な精度ですね。

大事に使います

ハズレ品・・・と嘆いてしまいましたが、「粗い仕上げを研磨して」「分解して滑らかに摺動するよう研磨して」と手を加えてたら当たり品よりいい動きになってしまいました。

計測精度もバッチリ、動きも滑らか、ですのでこれから壊れるまで大事に使います。